Aktuell werden am Forschungsinstitut folgende Projekte realisiert:

Das Forschungsinstitut beteiligt sich an diesem vom Präsidenten des wissenschaftlichen Ausschusses, Prof. Dr. Markus Stoffel, lancierten und vom BAFU und dem Kanton Wallis finanzierten Projekt zur Klimasensitivität, welches seinen geographischen Fokus auf den Kanton Wallis legt, weil hier alle in der Schweiz auftretenden Naturgefahrenprozesse vorkommen.

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Klimasensitivität von Naturgefahrenprozessen über längere Zeithorizonte und in räumlich klar abgegrenzten Gebieten abzuschätzen. Dabei sollen das Auftreten von spezifischen Naturgefahrenprozessen sowie allfällige Veränderungen in der Frequenz und Magnitude über Jahrzehnte und Jahrhunderte analysiert und so Veränderungen im Prozessverhalten während bekannter Klimaveränderungen vergangener Epochen untersucht werden. Der zeitliche Fokus liegt sowohl auf verschiedenen Kaltphasen der kleinen Eiszeit, wie auch auf der Erwärmung nach 1850, den Temperatur- und Niederschlagsschwankungen des letzten Jahrhunderts und schliesslich auch auf der rezenten Erwärmung seit ca. 1980.

Mittels einer Serie von Fallstudien und mithilfe verschiedener methodischer Ansätze soll letztlich aufgezeigt werden, wie Naturgefahrenprozesse auf Klimaveränderungen reagieren, und wie diese Reaktionen erfasst werden können. Es wird erwartet, dass die Resultate dem Kanton Wallis einen Einblick zu möglichen Veränderungen im Prozessverhalten liefern und damit ein besseres, gezielteres Monitoring der Naturgefahren erlauben werden.

Im Rahmen verschiedener Teilprojekte erarbeitete das Forschungsinstitut in Auswertung der wichtigsten geistlichen und weltlichen, öffentlichen und privaten Archive des Wallis ein umfangreiches Inventar historischer Klimadaten mit dem primären Ziel bestehende Defizite zu beseitigen und den Informationsbedarf von Historikern und anderen interessierten Fachkreisen zu decken sowie mit dem sekundären Ziel, die Grundlagen zur Erstellung eines zeitlich breit gestreuten Naturgefahrenkatasters zu liefern.

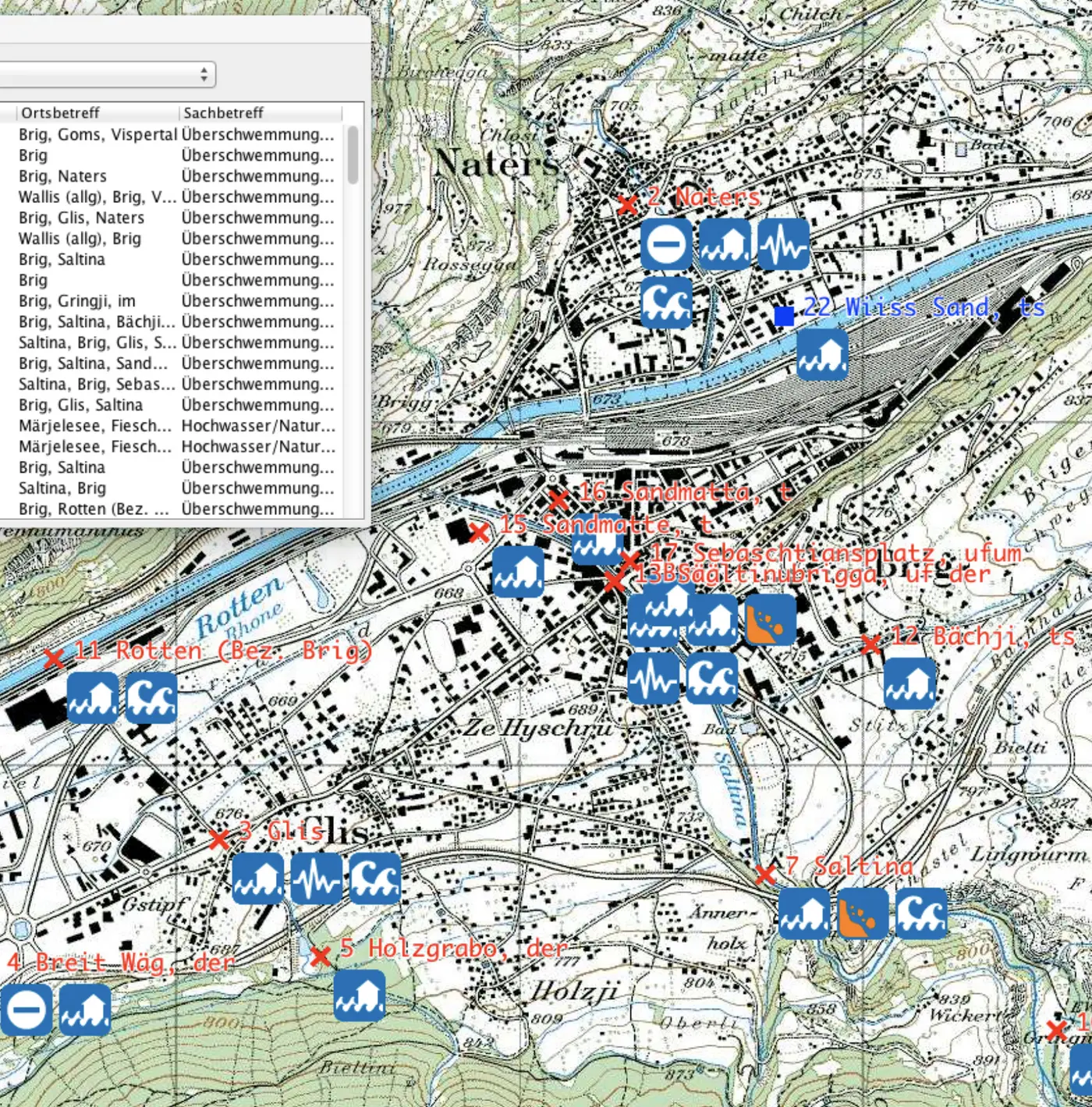

Aus diesen Bemühungen resultiert eine Klima- und Naturgefahrendatenbank, die mehrere Tausend Datensätze (einzeilige bis mehrseitige Einträge) umfasst, welche nach 149 Stichworten kategorisiert mehr als 10'000 Einzeleinträgen entsprechen. Die Belege stammen aus lateinischen, deutschen, italienischen und französischen Texten für den Zeitraum vom 6. bis zum 21. Jahrhundert. Der Umstand, dass nahezu die Hälfte der Datensätze des Klimainventars Naturkatastrophen betrifft, unterstreicht sein Potenzial als Basis für die Erstellung eines Gefahrenkatasters. Im Auftrag der Sektion für Naturgefahren, Dienststelle für Wald und Landschaft des Kantons Wallis, und mit kleinerer Beteiligung weiterer Dienststellen verarbeitete das Institut die bisher edierten, sehr umfangreichen Datensätze zu einem Inventar der Naturgefahren.

Entsprechend der Definition von «Naturgefahren» fanden vor allem meteorologisch- klimatisch bedingte Schadenereignisse wie schwere Gewitter, Hagelunwetter, Hochwasser, Stürme, Lawinen, Murgänge, Berg- und Felsstürze, Gletscherabbrüche und Erdbeben Aufnahme in die fortlaufend weiterentwickelte Datenbank «Naturgefahren».

Im Verbund mit der 47'000 Datensätze umfassenden Sammlung der Oberwalliser Orts- und Flurnamen soll das Klima- und Naturgefahreninventar abschliessend als Open Access-Produkt auf der Website des Forschungsinstituts veröffentlicht werden.

Das Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums plant, in Zusammenarbeit mit dem Walliser Staatsarchiv und mit der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins sowie in weiterführender Kooperation mit der Fakultät für Geschichte der FernUni Schweiz, ein Editionsprojekt, um die bis anhin unveröffentlichten Abschiede des Landrats aus zwei unterschiedlichen Intervallen in digitaler und allenfalls ergänzend auch in gedruckter Form zugänglich zu machen. Im geplanten ersten Teil des übergeordneten Vorhabens der Edition aller Abschiede bis zum Ende des Ancien Régimes Berücksichtigung finden sollen die Abschiede der Zeit vor 1500, die in der ab 1916 veröffentlichten Reihe nicht aus wissenschaftlichen Erwägungen, sondern aufgrund eines staatsrätlichen Grundsatzentscheids keine Berücksichtigung fanden, sowie die Dokumente des Zeitraums von 1614 bis 1638, einer ebenso bewegten wie staatspolitisch entscheidenden Periode der Walliser Geschichte.

Die zur Erschliessung der Texte erforderlichen Rahmenbedingungen sind gegeben. Alle beteiligten Institutionen verfügen über Erfahrungen und Know-how im Bereich von Editionsprojekten. Mit der neu geschaffenen öffentlichkeitswirksamen, neben dem Staatsarchiv von der Mediathek und den Kantonsmuseen mitgetragenen Plattform Vallesiana steht ein optimaler Open-Access-Verbreitungskanal innerhalb des Kantons Wallis bereit. Das Gefäss der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen online bietet einen den Aktionsradius in den schweizerischen Raum und darüber hinaus erweiternden Kanal für die weiterführende, möglichst breite Streuung der Ergebnisse des Editionsprojekts. Den vom SNF gestellten Open Science-Anforderungen kann auf diesen Wegen in mehrfacher Hinsicht Genüge getan werden.

Ohne Erschliessung dieser erstrangigen Quelle bleiben Walliser Staatswesen und Geschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit auf weite Strecken hin unerschlossen, zumal für die zu einem überwiegenden Anteil französischsprachigen Studierenden und Forschenden, denen der Zugang zu diesen deutschen Texten erleichtert werden und auf diesem Weg die künftige wissenschaftliche Auswertung belebt werden wird. Auf diesem Weg – über eine Aufschlüsselung des zweifachen Hindernisses von Sprache («allemand vétuste») und Schrift («gothique») – könnte der Erkenntnisgewinn von wissenschaftlichen und studentischen Arbeiten zum 17. und 18. Jh. gefördert, wenn nicht erheblich gesteigert werden.